子どもの居場所・フリースクール運営の視点から考える不登校支援のあり方【ワライグマ(野田市)の考え方】

1.本記事について

本記事は、千葉県野田市で無料で利用できる子どもの居場所・教育相談場所「ワライグマ基地のだ」、またフリースクール「ワライグマ校」を運営するLaugh Bearの代表(小林通雄)が作成しております。

内容は、野田市で長く不登校児童生徒に学習サポートをしている【NPO法人未来塾】にご依頼いただき、未来塾の講師の方々に向けた研修会の内容を一部省略して紹介しております。

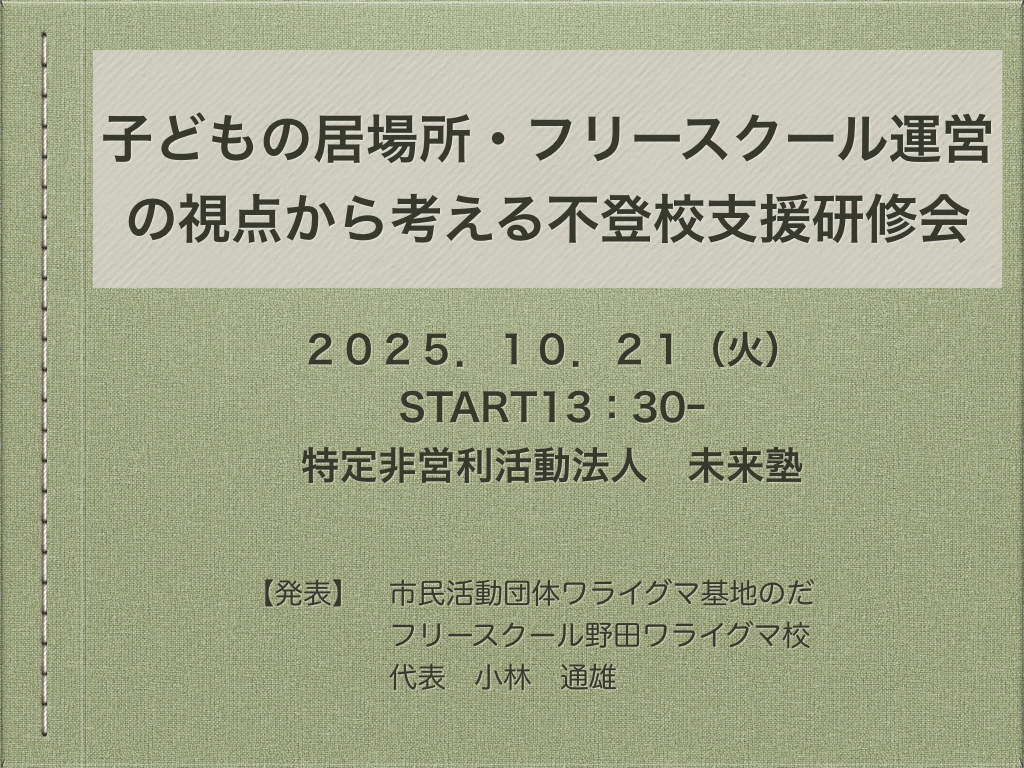

2.不登校の要因について

不登校の推移、定義、事例に関しては省略。

主に不登校になる子どもの要因として、大きく2つの側面から捉えています。

1つ目は、外的要因。

外的要因とは、子どもが取り巻く環境や関わる人によって生じる不登校理由です。

例えば、体罰、いじめ、家庭環境など。

2つ目は、内的要因。

内的要因とは、その子どもが持つ特性によって生じる不登校理由です。

例えば、発達障害やHSP、気質・性格等によるもので、既存の一律的な教育環境・教育内容が合わず、不登校という結果を招くもの。

そして、その2つが複合的に絡み合って「不登校状態」を作った場合も多くあります。

これらについては、「環境を変えれば解消する」「内容を変えれば解消する」ような場合もあり、表面的な不登校理由だけに捉われず、家族・子ども・教育者・その他が多角的に解消策を検討し、次のアクションを考えていく必要があります。

子どもと親・学校に、不登校が生じたそれぞれの根源的な要因について、認識や考えの違いが発生している場合も多く、子どもを中心とした「共育(共に育てる)」関係性作りをすることも支援者に求められる重要な使命だと考えます。

いずれにせよ、「現在の支援内容・支援環境の延長線上に、根源的な解消策を見出せる見込みがある」ことが不登校支援のベースであり、それが難しい場合には、いわゆる「学校外の多様な学び」の機会や教育施設を検討すること、「選択肢」を持つことも肝要です。

3.不登校によって生じる様々な課題

まず第一に、「子どもの教育機会の損失」が挙げられます。

前提として不登校によって、学び・気づけることもあり、それはその子の今後の人生において重要な経験財産になり得ることは、一つの貴重な教育機会としても捉えられることは無視できません。

自分にとって、人生にとって大切なことは何かと、「普通」や「当たり前」という思考停止状態から「何のために学校に行くのだろうか」「自分にとっての幸せとは何か」「自分には何が足りなくて、どうしたいのか」など、自分を見つめ、自己理解の促進や自分軸の構築機会として大変良い機会でもあります。

しかし問題は、そのような教育機会として機能しないような不登校状態が続くことです。

むやみに不登校の状態をさまよい続けることは、心身の成長、社会性の獲得、知識・技能の獲得機会を損失してしまうことが課題であり、早期に「不登校に意義を見出すこと」「要因に応じて対策支援を講じること」が求められます。

次に、「親の子育て・生活負担」が挙げられます。

今のご時世、子どもが1日の多くの時間を家庭ではなく「学校にいる」状態は、保護者にとって非常にありがたいことです。

・親だけではない他者からの刺激による教育効果

・子どもを安全にみてくれる

・親独自の時間を生み出しやすい

いわゆる子育ての負担が軽減するのは確かです。

子どもが1日中「家にいる」ことで、できなくなること、増える負担、悩む機会が重くのしかかります。

同時に生活の負担も生じます。

・仕事に行けない

・フリースクールなど通わせる費用や時間の捻出

などなど、親の立場にも立った理解や支援が必要です。

4.子どもの立場に立った不登校支援とは

私の意向として、「初めまして」の子どもに「なぜ、学校に行けないか」という不登校理由を聞くことはありません。もちろん、自発的に伝えてくれる場合には傾聴します。

本人や家族が不登校要因を正確に把握していない、言語化できない場合もあります。

不登校の要因把握につながることではありますが、特に子どもとの信頼関係の築けていない状態では、マイナスな質問になりうるからです。

まずは、子どもとの信頼関係を構築すること、ご家族のサポート体制や見解・困り感を把握することに注力しています。

子ども・ご家族の困り感や要望を推測すると同時に、主に課題となっている不登校要因を推定し、次のステップや登校刺激や安心材料となる支援方法や環境を検討・提案します。

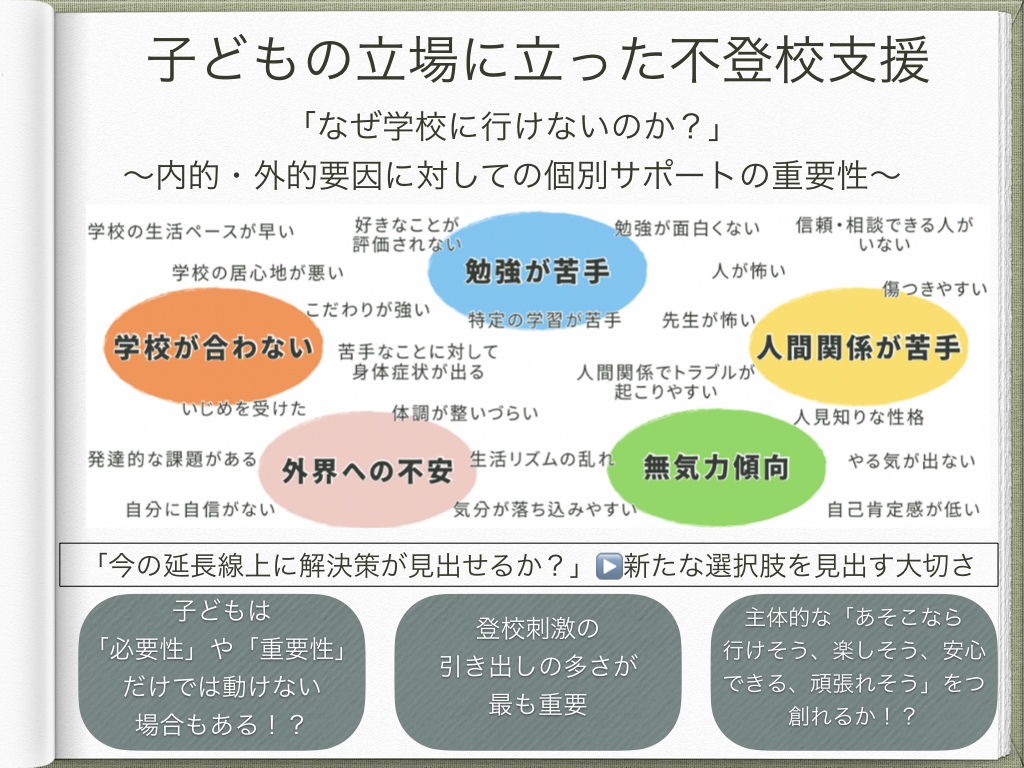

①大きく下記の要因に分類(下図参照)して、支援方法を検討します。

・勉強が苦手

・学校が合わない

・外界への不安

・無気力

・人間関係が苦手

これらの課題に対して、現状の生活、教育環境・内容と支援方法等の延長線上に、解決・解消策が見出せるかどうかを検討します。

②本人の好きなこと、得意なこと、興味のあることを把握します。

ゲーム、絵、音楽、鉄道、手伝い、動画、などなど何でも、子どもが好きなことは登校刺激を検討する大変貴重な材料になります。

不登校支援では、登校刺激の種類が非常に重要な要素です。

③提供できうる環境・内容・対応と①と②を総合的に捉え、本人のタイミング、気持ちを尊重しながら不登校支援を開始します。

「学校は行かなければいけない」「将来困るよ」「勉強はしておいた方がいい」などなど、不登校支援内容が「やるべきこと」「重要性」「必要性」のみで構築しないことを大事にします。

④すぐに結果を求めず、いつでも相談できる、再チャレンジできる状況を創る

ワライグマでは、教育相談、不登校相談、見学などでの情報収集、入会相談など、様々な相談案件があります。

見学や相談、面談をしたからといって、すぐに全ての子どもや保護者が動けるわけではありません。

相談や再チャレンジのハードルを下げるためにも、「つながり続けられる関係性・ツール」を構築します。

【不登校支援のポイント】

▶️「重要性」「必要性」だけでは、動けない場合もある

▶️本人に合わせた「登校刺激」「選択肢」の引き出しを多く持つ

▶️主体的な「安心」「楽しい」「やりがい」「目標」を創る

▶️繋がり続けられる関係性づくり、いつでもチャレンジできる環境づくり

5.まとめ

【不登校支援の10項目】

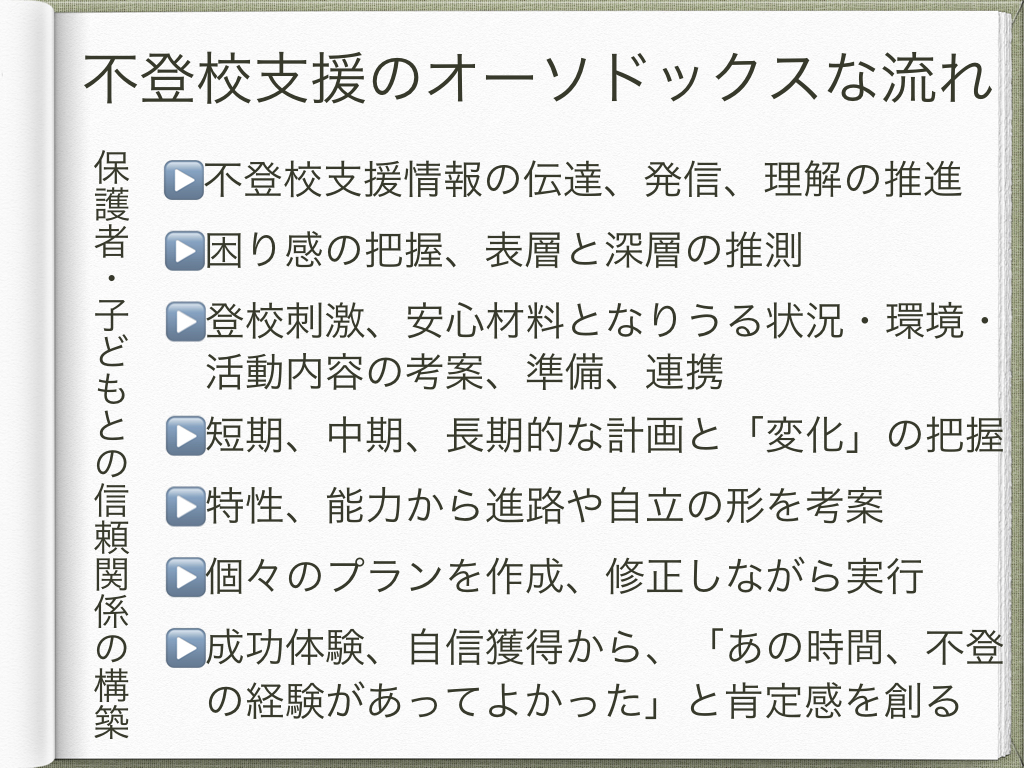

①保護者・子どもとの信頼関係の構築

②不登校支援情報の伝達、発信、理解の促進

③困り感の把握、深層と表層の推測

④繋がり続ける状況づくり

⑤登校刺激、安心材料となりうる状況・環境・活動内容の考案、準備、連携

⑥短期、中期、長期的な計画とそれによる「変化・変容」の把握

⑦特性、能力、期限などから進路や自立の形を考案

⑧個々の自立プランを作成、修正しながら実行

⑨成功体験、自信の獲得から「不登校」についての肯定感を創る

⑩次のステージに向けた節目、心構えづくり

6.ワライグマ紹介

野田市初、学校外の教育機会を提供するフリースクールです。

孤独孤立対策として子どもの居場所(無料)、不登校・教育相談(無料)、繋がり・見守り支援(会員制)、野田市子ども支援者ネットワークを運営する市民活動団体です。

⬇️お問い合わせ⬇️

電話)070−1359−9317