野田市の不登校支援の課題と新たな選択肢〜ちいき新聞で取材された『ワライグマ基地のだ』〜

不登校に必要なのは「居場所」か?

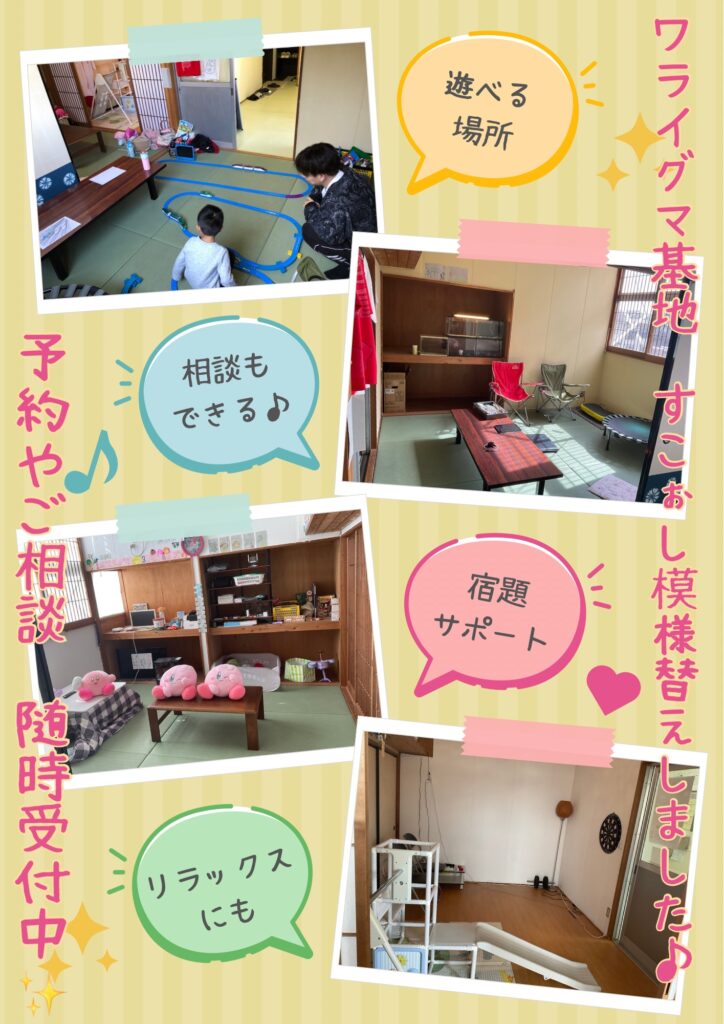

千葉県野田市で、市民活動団体【ワライグマ基地のだ】が運営(代表:小林通雄)する居場所が、令和6年9月30日にオープンした!

毎週月曜日(祝日除く)に開所し、7ヶ月で合計25回、累計189名が利用している(令和7年4月21日現在)。

利用者の多くは、不登校や学校への行き渋り傾向のある子どもたち、また、その保護者だ。

野田市の不登校支援の現状は?

文部科学省のまとめでは、一昨年度、全国の小中学校で30日以上欠席した不登校状態にある子どもは、34万6482人で11年連続で増加しており、過去最多となっている。

その理由としては「学校生活に対してやる気が出ない」が32.2%と最も多く、次いで「不安・抑うつ」が23.1%などが特徴的である。

| 2017年に施行された教育機会確保法では、「不登校は誰にでも起こり得ることであり、問題行動ではない」という点に着目され、「不登校状態にある子どもが安心して教育を受けられるような学校環境の整備と個々に応じた支援」「多様な学習機会の提供」「単に学校復帰だけを目的とするのではなく社会的自立を支援」「関係機関との連携」を重視した施策となっている。 |

そんな中、野田市では「ひばり教育相談」という適応指導教室以外に「学校外の学び」の選択肢がなかった。

不登校状態になり、学校での対応(時間外・教室外対応、支援級・通級対応など)が困難になった場合、ひばり教育相談につながることが一般的なルートとなっている。

問題は、そのフィルターでキャッチできなかったケースである。

学習面の遅れのみを取り出せば、「塾」やNPO法人の運営する「未来塾」という選択肢があるが、実費のかかるものであるとともに、社会的自立を育む機会に乏しい。

子どもや保護者は選択肢を失い、不登校状態が長期化し、本人の状況や家庭環境の悪化につながるケースも少なくない。

ワライグマ基地のだに場所を提供する「フリースクール野田ワライグマ校」が、野田市の唯一のフリースクールとして令和7年2月の開校したことが、市内の「学校外の学び」に選択肢の一つとして期待される。

増加する不登校に「居場所」はどのような効果をもたらすのか?

このような野田市の状況の中、「居場所」としては「不登校または不登校傾向や、その保護者」という限定をしていないのに、その傾向がある利用者が増えた理由はどのようなことが考えられるのか。

・利用料がかからないこと?

・学校っぽくない建物で安心感があること?

・運営者が長年、不登校支援をしてきた経験を持つこと?

・平日、学校がある時間に開所していること?

様々な理由は考えられるが、先に述べたように、「不登校事案に関する相談場所の少なさ」が一番根底にある。

理由は、ほとんどの相談者・利用者が、「学校での相談」「適応指導教室での相談(または検討)」をすでに済ませているからだ。

「ワライグマ基地のだ」という居場所は、野田市の不登校支援において、キャッチできずに孤立化を生じさせた(させる)層の教育相談場所として機能していることがわかった。

不登校支援は、それぞれの原因や有効な対応などが一人ひとり異なるため、一律的な対応ではなく柔軟な対応が必要である。

居場所の特性上、「教育」や「教育的」という制限が外れることも一つのメリットとして、効果を得ている。

例えば、「何もしなくても良い」「ゲームをしても良い」「お菓子を食べても良い」など、いわゆる教育機関ではなかなか許容されない活動を、本人のペースで行うことができるため、ファーストステップが小さいのだ。

学校っぽさが消え、学校では評価されづらい・数値では測りづらい(非認知能力等)ような、その子本来の良さを発揮しやすく、その入り口から「外界や他者への警戒」、「自己への自己肯定のなさ」というハードルから抜け出せるのかもしれない。

居場所は、不登校支援の最初の一手として機能しやすいことが「ワライグマ基地のだ」に表れている。

居場所運営の課題は?

では、野田市において、さらにワライグマ基地においては、「居場所」という場所が不登校支援の一端を担っているのは短期間でも発見できたが、居場所運営に課題はあるのか。

不登校も含め、孤立傾向にある方に居場所は効果がある。では地域性の高い居場所は、市内全域で多くあればあるほど良い。しかし、そう簡単にいかない実情がある。

実際には下記のようなハードルに阻まれるためである。

1.居場所を作ることのハードル

▶️場所の確保

当然であるが、居場所の場所が必要である。自宅なのか、事務所なのか、公共施設なのか、賃貸を借りるのか、適切な場所を選定することや確保に課題が発生する。

▶️人の確保

個人でやるのには限界が生じる。利用者の対応、運営に係る様々な庶務をキャパシティーに応じて人を確保する課題が発生する。

2.居場所の運営を維持することのハードル

▶️運営費の確保

場所代、モノ代、光熱費、環境を整えたり活動に利用する物品の費用などの確保に課題が発生する。助成金の活用といえども、利用できる範囲や確実性に乏しい面も大きい。

▶️人の確保

ボランティアとはいえ、個人の移動費や時間を消費する。有志とはいえ、長期間にわたるボランティアは継続が難しい側面がある。

3.居場所の認知を広げることのハードル

▶️認知ツールの作成

認知に関しては、ほぼ自力で広めていく必要がある。市の情報に載せていただく他、SNSやHPなどで信頼性や認知の拡大は必須である。HPに関してはサーバー代などの諸経費も生じ、継続的に更新しながら利用者や応援者の確保のために活動を広めていく必要がある。

以上のことから、居場所の発足や運営には、資金・時間・人の課題をクリアする必要があり、「需要はあれど、公的支援がないと難しい」という現状がある。

ワライグマ基地のだはどう課題に向き合っているのか?

ワライグマ基地のだの運営は、主にLaugh Bearの代表がおこなっている。

ワライグマ事業として下記の事業を行いながら、事業所を市民活動団体ワライグマ基地のだに無償で貸し出すというモデルである。

これらが、不登校支援も含めた孤独や孤立対策事業と教育事業の融合を図っている。

それでも、公的支援や、スポンサー支援は必須な状況であり、これらの活動を応援する応援者や市の理解・サポートが広がることが重要な着地点であり、この着地が野田市の教育をさらに手厚くすると考えられる。

最後に

今回は、居場所が野田市の不登校支援にどのような位置付けで、どのような効果を生んでいるかを記述した。

場所や制度があれば解決する問題もあれば、そうではないこともある。

重要なのは、誰が、どのような想いで、どんなことをしているかであるからこそ、「ワライグマ事業」も含めた市の現状と課題に即した事業が、広く今後の野田市に必要なことであることを考える人が増え、繋がりあえることを願ってならない。